Get a life! #01 - Die illustre Gesellschaft

Get a life! #01 - Die illustre Gesellschaft

Das Familienbild

Es ist abends. Fünfzehn Kilometer bin ich gelaufen, wie ich es oft tue, und stehe nun vor einem kleinen Restaurant. Ab und zu kehre ich dort ein, weil mir die Atmosphäre gefällt. Es ist rustikal, klein und verwinkelt, und es hat noch einen schönen alten Bollerofen, der eine wohlige Wärme verbreitet. Die Einrichtung könnte auf einem Antiquitätenmarkt zusammengestellt worden sein. Kein Stuhl gleicht dem anderen, jedes Besteck ist unterschiedlich. Wir kennen uns schon lange.

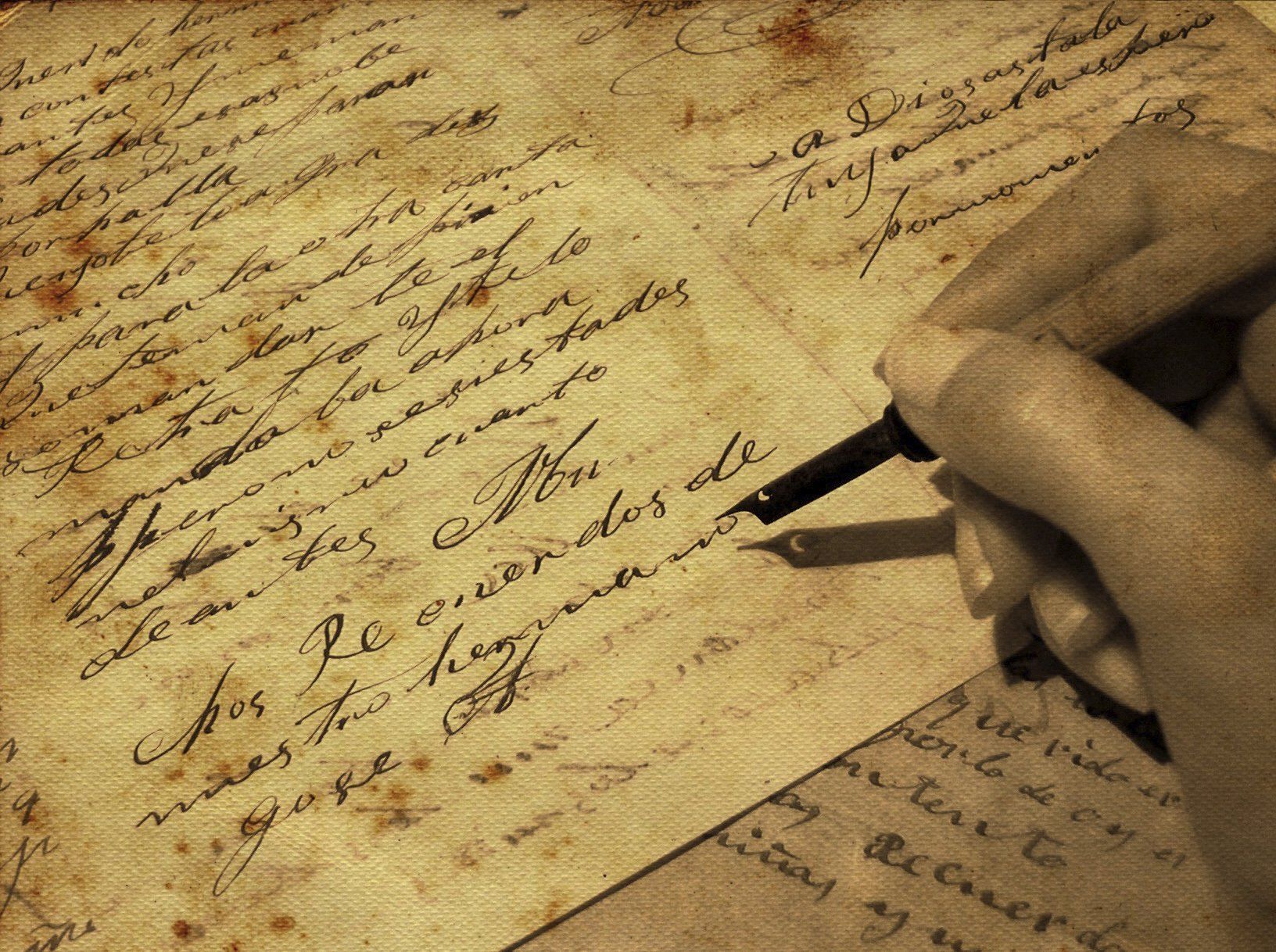

Wie ich auf meine Bestellung warte, bleibt mein Blick unter einer alten Uhr mit großen, goldenen Zeigern an einem alten, vergilbten Familienbild hängen. Irgendetwas an diesem Bild schafft es, meine Aufmerksamkeit festzuhalten. Es wird eine Familie sein, die dort vor einer Scheune steht. Wahrscheinlich hinten die Großeltern, die Kinder und in der vordersten Reihe die Enkelkinder. Daneben das Bauernhaus. Würde man das Bild verschieben, ließen sich vermutlich vereinzelte Hühner, ein Hund oder andere Tiere erkennen. Die Sonne scheint, und alle zeigen ihre schönste Seite. Sie tragen ihre Sonntagskleider, stehen ordentlich in Reih und Glied und blicken gut gelaunt, einträchtig, lächelnd in die Kamera. Es ist eines dieser Bilder von alteingesessenen Familien, wie man sie aus früheren Zeiten kennt.

Und doch weiß man, dass jede Familie ihre Geschichte hat. Man weiß auch, dass dieses Lächeln nur eine Momentaufnahme ist. Was hinter den Gesichtern liegt, bleibt verborgen. Vielleicht ist das auch gut so.

Während ich das Bild betrachte und überlege, verändern meine Gedanken ihre Richtung. Es ist, als würde ich in einem Kino sitzen und auf eine große Leinwand schauen. Die Lichter gehen aus, der Raum wird still, und ein innerer Film beginnt. Vor meinem inneren Auge entsteht ein anderes Familienbild, ähnlich aufgebaut, aber mit anderen Gesichtern. Ich beginne, gedanklich zu experimentieren.

Vor mir stehen nun alle Personen, die in meinem Missbrauchsfall direkt oder indirekt involviert waren. Die, die geschwiegen haben. Die, die weggeschaut haben. Die, die gedeckt haben. Und auch jene, die wenigstens einmal einen Zweifel gespürt haben am Verhalten des Täters. Alle sind eingeladen zu einem Treffen, auf eine kleine, stilvolle Burg. Noch stehen sie auf dem gepflasterten Vorplatz vor einer großen Tür, die einen Burgsaal führt. Der Saal selbst ist schön beleuchtet, weich, fast feierlich. An der Stirnseite befindet sich eine leicht erhöhte Bühne, groß genug, um viele Menschen zu tragen. Im Saal stehen alte Stühle, ordentlich aneinandergereiht. Über der Bühne hängt ein großes Portrait vor den schweren samtenen Vorhängen. Es zeigt mich als kleinen Jungen. Oben auf dem Bild prangt eine Jahreszahl. Es ist der Tag des Missbrauchs. Alles ist vorbereitet. Der Rahmen steht.

Nach und nach werden die Gäste in den Saal gebeten werden. Wenn sie eintreten, bekommen sie eine Mütze in die Hand gedrückt. Die Mützen sind geordnet wie das Spektrum des sichtbaren Lichts, das wir früher in der Schule gelernt haben. Von Rot über die Farben des Regenbogens bis hin zu Blau. Jede Farbe steht für ein Jahr. Für die Zeit vom Missbrauch bis heute. Jede Person erhält ihre Mütze entsprechend dem Zeitpunkt und ihrer Kenntnis. Da sind jene, die direkt in das Verbrechen eingeweiht waren. Sie tragen farbige Mützen. Ebenso jene, die sich mit ihnen solidarisiert haben. Menschen, die wussten, was geschehen war, und es dennoch akzeptierten. Und auch jene, die zwar sagen, es sei ein Verbrechen gewesen, sich dann aber zurücklehnen mit dem Satz, Gott werde es schon richten.

Es gibt auch weiße Mützen. Sie sind für jene gedacht, die ein ungutes Gefühl hatten. Die sich sorgten. Die Bedenken äußerten. Die die Leitung auf den Täter aufmerksam machten. Diese Menschen dürfen sich mit ihren weißen Mützen in die Stuhlreihen setzen.

Als erstes wird der Täter auf die Bühne gebeten. Er tritt vor das Bild. Ein Fotograf ist im Saal, stellt gerade sein Stativ auf und richtet die Lampen aus. Er wirft einen flüchtigen Blick ins Publikum. Er sieht die weißen Mützen, schenkt ihnen aber keine weitere Beachtung.

Einigen Menschen wurden bereits vorher einige Stühle zugewiesen. Es sind jene, die schon in der Anbahnungszeit reagiert hatten. Die sagten, dass der Umgang des Täters mit mir nicht sauber sei. Sogar das Jugendamt wurde einmal kontaktiert. Hätte der Fotograf genauer hingesehen, wäre ihm noch etwas aufgefallen. Unter den Mützen befinden sich auch zwei Personen mit weißen Aluhüten. Leitungspersonen tragen keine Stoffmützen. Sie bekommen Aluhüte, passend eingefärbt, damit man sie unterscheiden kann. Man sieht also nicht nur die Zipfel der Mützen, sondern auch das matte Schimmern der Aluhüte im Licht des Saales.

Dann wird die Szene bizarr.

Der Täter steht mit seiner roten Mütze vor dem Bild, lächelt breit in die Kamera und zeigt stolz seine Zähne. Es wirkt wie ein Bild aus der Savanne, wie ein Großwildjäger, der sich vor seiner Trophäe fotografieren lässt. Nur dass das Bild im Hintergrund kein erlegtes Tier zeigt, sondern mich als Kind.

Eine weitere Person wird auf die Bühne gebeten. Auch sie bekommt eine Mütze. Doch welche Farbe wird sie bekommen. Rot oder weiß? Es ist die Frau des Täters. Ich halte inne. Lange Zeit ging ich davon aus, dass sie nichts wusste. Dass sie ihn heiratete und mit ihm Kinder adoptierte, ohne zu ahnen, mit wem sie ihr Leben teilte. Ich selbst hatte geschwiegen, weil ich die Kinder schützen wollte. Ich dachte sie könne gut für die Kinder sorgen, dafür ist sie ausgebildet. Wenn sie nichts wusste, wäre ihre Mütze weiß. Doch was, wenn sie wusste?

In meinem Offenlegungsgespräch stellte ich Fragen an die christliche Gemeinschaft und der Antwort ihres Anwalts fand sich ein Satz: „Die Ehefrau des Täters erfuhr erst nach der Hochzeit von den Vorfällen.“

Das fand ich interessant. Ich hatte gar nicht nach ihr gefragt. Und doch wurde sie verteidigt. Vorsorglich also. Ein Anwalt, der die Gemeinschaft vertritt, verteidigt nicht nur diese, sondern ganz konkret auch die Frau des Täters. Die Botschaft ist klar: Sie habe Kinder adoptiert, ohne von dem Missbrauch zu wissen. Doch manchmal werden die wichtigsten Hinweise genau dort sichtbar, wo Antworten auf Fragen gegeben werden, die nie gestellt wurden.

Zwei unabhängige ähnliche Aussagen zweier Gemeindemitglieder trafen mich hingegen. Angeblich wusste bereits vor der Hochzeit von dem Problem.

Ich sitze still in diesem inneren Saal und schaue auf die Bühne. Auf das Bild. Auf die Mützen. Und auf viele Fragezeichen.

Manches muss man aushalten, bevor man es einordnen kann.

Es ist merkwürdig. Ich vertraue den Gemeindemitgliedern mehr als der Leitung. Die Frau des Täters bekommt deshalb eine schöne rote Mütze. Sie nimmt sie dankend entgegen, setzt sie auf und stellt sich direkt neben ihren Mann.

Dann beginnt die Zeit des Missbrauchs. Es ist die Zeit der Massagen meines Körpers nach dem Sport oder Yogaübungen. Es ist die Zeit, in der er mich zum Schweigen verpflichtete. Über den Missbrauch. Über seinen Alkoholismus. Über seine Nikotinsucht. Über das Pornoheft mit Jungen. Denn so sagte er mir damals: „Wenn das rauskommt, dann muss ich aus der Gemeinschaft verschwinden.“

Eine weitere Person betritt die Bühne. Auch sie trägt eine rote Mütze. Der Täter hatte nach dem Missbrauch ebenfalls eine persönliche Krise, und diese Person war ihm nach der Tat sehr nahe. Sie versuchte, ihn aufzubauen. Später wird sie in der Runde anderer sagen: „Ich bin froh, dass es ihm wieder besser geht. Gott kann auch von Dingen befreien, für die man ins Gefängnis kommen würde.“

Ich stelle sie später zur Rede. Sie verneint, von der Tat gewusst zu haben. Gleichzeitig wird sie sagen:

„Was hätte ich denn tun sollen. Ich wollte ihn ermutigen und seinen Glauben stärken.“

Wieder dieser Interpretationsspielraum.

Fast zehn Jahre werden vergehen, bis ich mich einer Person anvertraue. Sie sitzt bereits im Publikum und trägt einen weißen Aluhut. Aber dann sehe ich sie gemeinsam mit einer anderen Person aufstehen. Beide verlassen ihre Stühle, legen die weißen Hüte ab, tauschen sie gegen gelbe und gehen fröhlich und zielstrebig auf die Bühne. Es sind Vertraute der Gemeindeelite.

Und plötzlich wird es unruhig. Großes „Hallo“ auf der Bühne, als sich einige der Führungsriege dazugesellen. Alle sind sie gekommen und auch sie tragen bunte Aluhüte. Applaus brandet auf, denn der Chef der Gemeinschaft persönlich betritt winkend die Bühne. Ich kann es kaum glauben. Das Bild wirkt grotesk.

Im Publikum sitzt eine Person, die sich bei der Gemeindeleitung über unangemessene Kontakte des Täters mit seiner Tochter beschwert hatte. Eine andere wird später erzählen, dass sie als Kind dort übernachtete. Wenn das stimmt, was sie über diese Begebenheit erzählt hat, dann wäre es gefährlich.

Immer mehr Menschen füllen die Bühne doch auch die freien Stühle werden weniger. Es sind schon etwa dreißig Personen, und es werden immer mehr.

Doch jetzt komme ich ins Spiel.

Ich erinnere mich daran, wie ich meine engen Freunde über meine geplanten Schritte mit der Offenlegung informierte, noch bevor die Gemeinschaft offiziell davon erfahren hatte. Während dessen füllen sich die Reihen weiter mit vielen weißen Mützen, und ich setze mich. Ich denke an den Tag, an dem die Gemeinschaft von ihrer Leitung über den Missbrauch informiert wurde. An den Tag, an dem großes Bedauern geäußert wurde. An den Tag des großen Seelenpinselns. An dem Tag an dem mein Name auf meinem Wunsch hin genannt, aber der Name des Täters verschwiegen wurde. Auch meine Frau und meine Kinder setzen sich.

Es sind nur noch wenige Stühle frei, und es gibt nur noch blaue Mützen zu vergeben. Die Wochen nach der offiziellen Information an die Gemeinde vergehen.

Plötzlich beginnt ein Stühlerücken. Die erste Person steht auf, legt ihre Mütze ab und holt sich eine blaue. Dann die nächste, und wieder eine. Es ist nicht mehr en vogue, sich neben das Opfer zu setzen. Sie glauben den Ausführungen der Gemeindeleitung. Es wird nichts mehr hinterfragt. Manche sagen, sie verstünden das Thema schlicht nicht. Andere vertrauen darauf, dass der Täter durch eine Therapie geheilt sei und keine Gefahr mehr darstelle.

Mir bleibt fast die Spucke weg, als ich jemandem ein Foto zeige. Es zeigt den Täter bei einem Bootsausflug mit einem Kind. Es ist nicht eines seiner eigenen. Dennoch sitzt er eng neben ihm. Ich frage: „Wenn das dein Kind wäre, wäre das für dich in Ordnung.“ Er bejaht. Er sagt, damit hätte er kein Problem. Menschen, die mir zuvor Geschichten erzählt hatten, über andere Fälle, über Unstimmigkeiten, beginnen zu relativieren, und einige nehmen ihre Aussagen ganz zurück.

Die Reihen um mich lichten sich. Die Gemeinschaft schart sich um ihre Leitung und damit um den Täter. Sie übernehmen das Narrativ und stellen nichts mehr infrage. Vielleicht gibt es Zweifel, aber keine Bereitschaft, ihnen nachzugehen oder Position zu beziehen. Denn dann müssten sie sich selbst infrage stellen und vielleicht sogar Stellung gegen ihre Leitung beziehen. Das erscheint ihnen gefährlich.

Ich spüre, wie sich etwas in mir verändert. Meine Freunde werden zu Wegschauern. Sie werden zu Mitschwimmern. Zu Menschen, die sich abwenden.

Ich kann es kaum glauben und diese Erkenntnis trifft mich.

I’m leaving the table

Da sitzen wir nun und blicken auf all die Menschen, mit denen wir einen großen Abschnitt unseres Lebens geteilt haben. Viele nannte ich Freunde, manche enge, manche entfernte. Trotz allem hatten wir schöne Tage und doch: In diesem Moment werden sie mir fremd. Ich drifte weg und bin wie in Trance. Die Stimmen um mich herum werden dumpf, und das Bild vor meinen Augen flacht ab und wird zweidimensional. Die Farben verblassen, und das große Familienbild beginnt zu gilben. Mein Blick kehrt sich weiter nach innen.

Ich sehe Gesichter aus Deutschland, Österreich und Ungarn. Aus Australien, Neuseeland, Amerika, Kanada und Südamerika. Und alle tragen sie jetzt diese farbigen Mützen. Keine Fragen, niemand zeigt Interesse an der Wahrheit. Alle haben sie sich – restlos alle – von den beruhigenden Worten einer Leitung einlullen lassen. Von den Erzählungen der Unschuld und vom Schutz ihrer Welt. Aber ihre Leitung steht hinter dem Täter. Und wer sich dann mit der Leitung solidarisiert, solidarisiert sich eben auch mit dem Täter. Nur nicht so offensichtlich.

In der Stille höre ich in mir die ersten Töne Leonard Cohens. Wieder einmal. Er singt mit seiner tiefen Stimme: „I’m leaving the table.“ Er hat mein Leben begleitet. Mit seiner Stimme und mit seiner Traurigkeit. Und jetzt, zum ersten Mal, höre ich ihn auf eine ganz andere Weise: Ich höre dieses Lied als ein Zeichen des Abschieds, aber auch als Zeichen des Aufbruchs. Es klingt zum ersten Mal wie eine Art Weissagung, fast wie eine Prophetie, melancholisch, aber klar. Es ist, als hätte er dieses Lied genau für mich geschrieben.

Ich höre das Lied und ich weiß: Ich bin raus. Den Tisch habe ich verlassen, und ich spiele nicht mehr mit. Nicht dieses Spiel aus Macht, Schweigen und spiritueller Erpressung. Nicht dieses „Christentum“, das sich selbst genügt, aber den Menschen vergisst.

Die Menschen in diesem Bilderrahmen – sie kenne ich nicht mehr. Vielleicht habe ich sie ja nie gekannt. Ich habe Jahre mit ihnen verbracht, ich habe ihnen vertraut. Ich habe geglaubt und mit ihnen gehofft. Doch es war verschwendete Zeit. Was für eine Schande.

Und wären sie ehrlich, bräuchten sie keinen Anwalt. Niemand erwartet von ihnen Kapitulation, wie Cohen es sagt. Was ich erwarte, ist Verantwortung – und vor allem die Wahrheit.

Ich blase meine innere Flamme aus und es überrascht mich: Mir fehlt niemand. Kein einziger.

Ich sehe mich vor mir, wie ich ein Band durchtrenne. Endlich. Der Zwang ist verschwunden, einen Grund finden zu müssen, warum ich so geworden bin, wie ich bin. Ich muss mich nicht mehr rechtfertigen. Ich will keine Entschuldigungen, ich will Verantwortung, und ich will Gerechtigkeit.

Wie fremdgesteuert stehe ich auf.

Im Burghof

Mir schnürt sich der Hals, und ich brauche Luft. Frische Luft. Zum Atmen. Zum Leben. Ich stehe auf und gehe durch die leeren Stuhlreihen und setze jeden Schritt bewusst. In meinem Rücken höre ich, wie es mir meine Familie gleichtut. Gemeinsam verlassen wir den Saal.

Die schwere Tür fällt satt ins Schloss. Wenn wir hinter ihr etwas vergessen haben sollten – wir werden es nicht mehr brauchen. Langsam löst sich der Knoten in meinem Hals. Ich atme tief durch, und die Luft ist kühl und wohltuend. Ich blicke hinauf, in den weiten, blauen Himmel und es fühlt sich gut an: So muss sich eine Raupe fühlen, wenn sie ihren Kokon verlässt. Vor uns öffnet sich der Burghof. Hinter uns die schweren Mauern, die uns Schatten spenden. Drinnen, hinter diesen Mauern – die illustre Gesellschaft, die sich noch immer an ihren Hochglanzbildern ergötzt.

Meine Frau und meine Kinder setzen sich auf die Bänke am Rande des Platzes. Sie sind ruhig, nach innen gekehrt, aber sie sind nicht erstarrt. In ihren Augen liegen Unverständnis, vielleicht auch Trauer. Aber sie sind gefasst. Sie haben es angenommen. Wir haben den Weg gemeinsam begonnen. Wohin er uns führen wird, keiner weiß es. Sicher ist, jeder von uns wird seinen Weg finden.

Doch jetzt, in diesem Moment? Ich zumindest brauche genau jetzt Musik. Denn Musik war immer da, wenn mir die Worte fehlten. Ich brauche Luft zum Atmen – und zum Leben: Musik.

So hole ich unsere Soundbox, öffne meine persönliche Playlist und drücke auf „Play“. Sie beginnt mit Reinhard Mey. Er singt nicht. Nein, er schreit es nahezu gemeinsam mit seinen Freunden in den Wald: „Nein, meine Söhne geb’ ich nicht!“

Und es trifft mich mitten ins Herz. Sofort bin ich wieder dort, am Boden. Im Schlamm, ausgezehrt, erschöpft und des Lebens müde. Ich wollte nicht mehr, nein – ich konnte nicht mehr. Und dann kam dieses Lied, und ein Keim wuchs in mir. Es war dieser eine letzte Impuls. So hob ich noch einmal meinen Kopf. Nicht für mich, sondern für meine Kinder. Ich wollte nicht, dass sie mich als gebrochenen Mann in Erinnerung behalten würden. Nicht als einen, der sich von einem Diktat hat zerquetschen lassen. Nicht als einen, der kapituliert hat. Ich wollte, dass sie sehen: Da ist einer, der steht, auch wenn alles zerbricht.

Und mein größter Kampf? Es war nicht der gegen das Unrecht, sondern der gegen die eigene innere Müdigkeit und gegen die eigenen Dämonen. Wieder aufzustehen, um die Nase wieder in den Wind zu halten.

Meine Playlist

Ich gehe weiter durch meine Playlist. Und sie zieht mich wie ein Sog, Lied für Lied, weiter in die Zeitreise meines Lebens hinein. Jede Note ist mit einem Gefühl verknüpft, mit einem Moment, mit einem Ort. Ich höre – und ich bin wieder dort.

Seit meiner Jugend laufe ich. Kilometer um Kilometer, Tag und Nacht. Über Felder, durch Städte und durch Wälder. Und die Musik war immer mein Begleiter, mein Trost und ein Anker. Ich bin ein Dauersong-Hörer. Ich kann stundenlang denselben Song hören, ohne dass er mich langweilt. Ich schiebe meine Gedanken dabei von links nach rechts, von unten nach oben und wieder zurück.

Die Menschen, die diese Lieder singen und geschrieben haben – sie kennen mich nicht. Aber ich kenne sie. Ich habe sie im Laufe der Jahre studiert. Manche begleiten mich schon, seit ich denken kann. Mit manchen bin ich fast in den Tod gegangen. Manche haben mich davor bewahrt. Andere gaben mir Mut, als alles dunkel war. Wenn ich einen dieser Songs höre, werde ich unaufhaltsam in eine bestimmte Zeit zurückgeschleudert. In einen bestimmten Zustand. In eine bestimmte Erinnerung. So wie auch bei bestimmten Gerüchen oder Lichtstimmungen. Vielleicht kann man ab hier besser verstehen, warum ich bin, wie ich bin. Warum ich eben als „etwas anders“ wahrgenommen wurde. Aber das ist mir egal.

Jetzt sind wir kurz vor dem Ende der Geschichte. Vielleicht nehme ich dich in einer anderen Geschichte mit auf eine gemeinsame emotionale Zeitreise entlang meiner Playlist. Nicht, weil ich Mitleid oder Bedauern will, sondern weil ich mir wünsche, dass verstanden wird, was Missbrauch mit einer Seele macht. Mit einem Körper und mit einem Geist.

Und während die Musik spielt, füllt sich der Platz. Es kommen Menschen. Neue Gesichter und neue Begegnungen. Neue Freundschaften entstehen. Ist das nicht wunderbar?

Klaus Eberhartinger von der EAV reißt mich aus der Sentimentalität und schmettert mir sein „#*ck dich“ entgegen. Ich muss lachen, laut und befreit. Denn wie auf Kommando strecken meine Frau, meine Kinder und ich die Fäuste in die Höhe – wir stehen da wie fünf Klone von Superman. Ich selbst strecke noch meinen Mittelfinger als terrestrische Antenne gerade in die Höhe. Mit dieser kann ich besser kommunizieren. Vielleicht ist es auch ein kleiner Gruß – an wen auch immer wer da oben oder unten gerade zuhört. Ich tue mir schwer, an einen oder ihren Gott zu glauben. Das haben mich die gelehrt, die ihn verraten haben. Aber die Vorstellung, mich mit einem Allwissenden zu besprechen, gefällt mir.

Ich drehe mich um und sehe über den Burghof. Ich sehe viele nach oben gereckte Fäuste. Ohne Erklärung und ohne Aufforderung tun sie es uns gleich. Und es fühlt sich gut an. So als läge ein Geist des Aufbruchs in der Luft. Wie ein Segelsetzen für den Neuanfang. Und dann schaue ich zurück zum Tor und grinse zufrieden.

Doch wie ich dort hinsehe denke ich zurück, als ich ein kleiner Junge war. Da war ich wehrlos und ihnen ausgeliefert. Es gab Menschen, die hatten ein „schlechtes Gefühl“. Aber das Diktat war stärker, und es hatte sie verschluckt.

Und dann wird es mir mit brutaler Klarheit bewusst. Es ist, als ob ein Vorhang fällt.

Dieser Text ist eine literarische Darstellung innerer Bilder, Erinnerungen und Wahrnehmungen im Rahmen eines persönlichen Aufarbeitungsprozesses. Er erhebt keinen Anspruch auf vollständige oder objektive Abbildung realer Personen oder Abläufe.